门诊里,最常见的画面不是“剧痛难忍”,而是“有点红、有点硬、有点不放心”:腋下、后背、臀部突然鼓起一块,摸着发烫,中心顶着亮亮的一点。有人贴创可贴,有人抹酒精,有人干脆等它“自己熟了自己破”。问题也恰恰出在这里——多数人把这类皮肤深部化脓性感染统称为“疽”,却对它的进退路径、危险拐点与处理顺序并不清楚。

“疽”到底指什么:把名字与层次分清

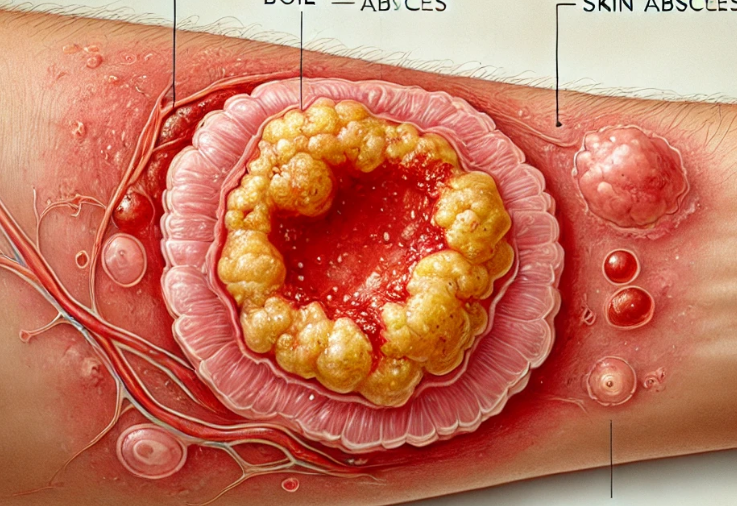

中医古籍中的“痈疽”多指肌肤筋肉间的化脓性病变;现代医学里,临床最常见的是毛囊周围的急性化脓性感染:

单发疖(小、浅):常见于摩擦部位,可自限,但处理不当易扩大;痈/聚合性痈(大、深):多个疖相互融合,中央坏死,常需切开引流;蜂窝织炎、坏死性筋膜炎(更深更广):扩散快、全身反应强,属于急症。

还有一个易混淆词是“坏疽”,那是组织缺血坏死的结局,不等同于“痈疽”。名称分清,才知道该不该“等一等”。

临床给出的答案,不靠“玄学”靠分层

把真实就诊资料抽象成三种“类型”,你会更直观看到“放任”与“干预”的差别——

A 型:早期、单发、直径<2cm、无全身症状

温热湿敷、保持干净、避免挤捏,必要时规范外用/口服抗菌药,3–7天多能平稳回落。**结论:**不是所有“疽”都要刀,但也不是“什么都不做”。

B 型:直径≥2cm、出现波动感或中心坏死

仅靠外用药效率很低,关键在“切开引流+冲洗+敷料管理”,再根据培养选择抗菌药。结论:“等它自己破”通常换来更大的创口和更久的恢复。

C 型:伴发热、红肿蔓延快,或合并糖尿病/免疫抑制

需要尽快就医评估(超声看脓腔、验血、必要时住院静脉抗菌药与清创)。结论:拖延会让局部感染转向系统性问题,风险不可接受。轻型可观察,进展型要处理,合并高风险因素的必须“快速通道”。这就是临床对“会不会越来越严重”的直接回答。

为什么会“越拖越大”:不是偶然,是机制

压力与摩擦:腋下、臀股沟等部位出汗多、摩擦强,微损伤叠加细菌负荷,感染易向周围间隙扩展。

“挤”与“捂”:挤压会把脓液推进更深层;厚重封闭敷料营造低氧环境,利于厌氧菌繁殖。

高糖高油与血糖控制差:皮脂分泌旺、微血管供血差,免疫细胞到位慢。药不对路:自行反复涂抹刺激性外用药、随意口服抗生素,既延误又增加耐药。抓住危险信号与就医路径(按先后顺序)

出现以下任一条,应尽快就医:

1)直径≥2cm或24–48小时持续增大;2)明显波动感、中心发黑或坏死;3)发热≥38℃、寒战或乏力;4)红肿蔓延速度快,边界模糊;5)位置特殊:面中“危险三角区”、乳房、会阴、脊柱旁;6)人群特殊:糖尿病、肝肾功能不全、长期激素/免疫抑制、孕产妇、儿童。

居家护理要点:做“减法”,别做“加法”

保温不保闷:温热湿敷(非烫!)促进血流,薄敷料透气;不挤不挑:任何针挑/硬挤都可能把感染推向更深处;清洁到位:温和清洗+一次性纱布按压干,外层干爽;运动与摩擦:减少牵拉与摩擦频繁的动作,衣物选宽松棉质;饮食与作息:保证蛋白与水分,规律睡眠有利于修复。

临床经验反复证明:少数轻型病变可自行回落,但这不等于可以放任不管。当信号指向“在加速”,就要果断切换到医疗介入。与其让一个可控的小病灶,发展成需要清创与住院的大问题,不如在48小时内做出正确选择。把握窗口期,才是对身体、对时间、对自己最温柔的照顾。

天宇优配-权威股票配资-配资投资平台-配资炒股评测网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:在线配资平台网址还可能导致男性乳房发育、女性月经紊乱

- 下一篇:没有了